龍神滝身代わり不動尊・伝統仏教水子霊場会・中国大慈恩寺締結寺院

Tel 027‐328‐5940

西安大慈恩寺HEADLINE

大慈恩寺

大慈恩寺がある西安市は、歴史と多くの文物を有し、魅力にあふれる街です。

世界的に有名な泰の始皇帝兵馬俑の博物館や、西安碑林博物館、陜西歴史博物館などもあります。

唐三代皇帝の高宗(こうそう)が皇太子の時、母である文徳皇后への供養のため、城内の廃寺を復興し、新しい寺を建立したのが大慈恩寺の始まりです。

高宗の父である太宗皇帝は、とても信仰の厚い人です。ある時法師に質問をしました。

「どのようにすれば功徳を積めるか?」 と、法師は、「最も功徳となるのは法を広める事です。

そのために公認の僧侶を多く認められるのが良いでしょう。」と答えました。

太宗皇帝は喜び、「(各)寺はそれぞれ五人づつ、法師が経の翻訳をしている弘福寺は50人の僧侶を度し、これを認める。」と詔をくだしました。

このとき、寺院の数は3716あり、合計で1万8千以上の僧侶が度され認められました。戦乱で仏教界全体も落ち込み僧侶の数も減少している時でもあったので、仏教界全体としても実に意義深い事でした。

その後、高宗は新たに僧300人を度し、高僧50人を迎え、大慈恩寺を建立し、さらに翻経院を造って、法師に移ってもらい寺内のことを統括してもらいました。

大慈恩寺に移った三蔵法師は、石塔(約54メートル)の建立を高宗に願い出ます。これがのちの大雁塔です。

![]()

![]()

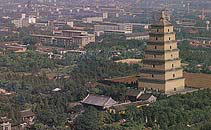

大雁塔

今日、西安市を訪れる人々の多くに参拝される寺が大慈恩寺です。

そこにそびえ立つ大雁塔は玄奘三蔵法師がインドより持ち帰った経典や仏教、仏舎利などを保持するために高宗皇帝に頼んで建てられたものです。

当初、三蔵法師は経典が散逸したり火災で焼失したりすることのないようにと、石塔(約五十四メートル)の建立を皇帝に願い出ましたが、大変な大工事になってしまうため棟瓦造りになりました。

また、起工式の日には三蔵法師自身も棟瓦を運んで工事に参加された様です。

そして、二年の歳月をかけて塔は完成しました。

建立当初の塔は四角五層でしたが、則天武后の時代(長安四年/七○四)に改修され、四角十層となりました。しかし、唐末の戦乱で一部破壊され、十世紀はじめに四角七層(高さ約六十四メートル)になり、現在に至っております。

西安市のシンボルとも言える大雁塔は西安一高い建物で、その中は木製の螺旋階段になっており上層部から西安市街を眺望することができます。

塔の入り口の両側には三蔵法師の功徳を表彰するために、太宗と高宗が書き、楮遂良(ちょうすいりょう)の書による「大唐三蔵聖教序と序記の石碑」があります。

大興善寺

中国、陝西(せんせい)省西安市にある1700年以上の歴史ある密教寺院。興善寺ともいう。

隋(ずい)の文帝が582年に都の長安(西安市)に建立した国寺で、隋・唐を通じて長安第一の大寺。

隋代の教学、僧制、翻経の中心寺院であった。

インドの僧侶である善無畏(ぜんむい)や金剛智(こんごうち)、不空らがこの寺で密宗経典を翻訳し、密教を伝授したことから、中国密教の発祥地とされている。

玄宗の代に不空三蔵が入寺するや青龍(せいりゅう)寺と並ぶ二大密教寺院となる。

また、寺院の敷地は広く、唐代や宋代に造られた仏像をはじめ、彫刻芸術品、仏教建築の遺跡などが数多く残されていて、現在は、重要文化財に指定されている。

日本からも空海、円仁(えんにん)、円珍(えんちん)らの高僧が学んだ。

しかし、会昌の廃仏(845)以後は徐々に荒廃。

人民共和国後、大興善公園と称して市民の憩いの場となり、諸堂が再建され、西安(せいあん)仏教協会事務寺となるなど復興した。

←戻る