龍神滝身代わり不動尊・伝統仏教水子霊場会・中国大慈恩寺締結寺院

Tel 027‐328‐5940

大慈恩寺三蔵法師伝HEADLINE

玄奘三蔵法師

玄奘は七世紀初頭の河南省陳留県の生まれで、字を玄奘、俗姓を陳といいました。祖父、父ともに学問に大変優れていた人で、玄奘もその血を強く受け継いでおり、幼少時からその素質は認められ、一族からも将来を期待されていました。

八才の時、父から「考経」の口授を受けましたが、「曽子席を避ける」の句にきたところで、玄奘は突如立ち上がりました。父が訊ねますと、「曽子は師の命令を聞いて席を避けたと言われます。

今私は慈訓を承っているのに、どうして安座していられるのでしょう」と答えました。

その事が人々に知れ渡りますと、人々は「貴方の生まれ代わりです」と、父に祝福を送ったそうです。

玄奘は四人兄弟の末っ子で、先に出家していた次男の長捷(ちょうしょう)の影響もあり幼い時からすでに仏教を学んでいました。

玄奘が一三歳の時、僧になるための資格を問う国家試験が行われました。

僧になりたい思いからか兄の長捷に付いていき、その試験場に玄奘は姿を見せていましたが、受験資格の一五歳には二年も不足していたのです。

そして試験場の前で立ち尽くす玄奘に声を掛けた人物が、人の素質を見抜くことに長けていたといわれる鄭善果(ていぜんか)です。玄奘が鄭善果の問いかけに答え、受験資格の一五歳にはまだ満たない事を告げ、その思いを心のままに伝えました。

「僧になれましたらインドへ行き、お釈迦様の教えを中国にもたらし広く人々に伝え広めたい」鄭善果は大変感動し、役人たちをこう説得しました。「試験に合格するのは大変な事だが、それよりも人物を見つけ出す事は大変難しい事。

しかし、この少年は将来大活躍をすることであろう。

その様な人物を今、見逃すことができようか。

特例にてこの少年に受験資格を与えたい。・・・

ただ悔やまれるのは、その活躍される時をこの目で確認出来そうにない事。なぜなら、私はあまりにも年を取りすぎている。」

玄奘は期待通りに見事合格を果たし僧になり、天竺に行き当初の目的を達成されました。

ある時、玄奘の母は夢を見ました。幼い玄奘が白衣姿でどこかへ旅立とうとしている・・・・。

いずれに?と問いかけると、玄奘は「天竺(インド)に行きます」と答えました。

玄奘のインド行きは前途多難でしたが、長安(今の西安)に何弘達(かこうだつ)という占い師がいて、玄奘を占った事がありました。

「西行きは現実いたします。年老いた赤馬で鉄の鞍にまたがる法師の姿が見えています。」と言いました。

ある日、彼は病気の身で流浪する者を滞在していた空慧寺という寺に招き、薬や衣服などを与えた事があります。その者は救っていただいたお礼にと、肌身離さず持っていた経典《般若心経(鳩摩羅什訳)》を差し出しました。

当時、政変などで治安も乱れていた事もあり、西域への旅は安全とは言えず、出国は固く禁じられていました。しかし、求法の旅に出発するのに一刻の有余もありません。玄奘は国禁を破り出国する事を決意したのです。

玄奘は馬にまたがり人目をさけ夜中に長安城の西門を抜け出します。

しかし、中央政府も見逃さず「国外へ脱出した僧を捕らえて処罰するように」と通達します。旅の途中心配してくれる人も多く現れますが、玄奘自身も身の危険は感じていました。

盗賊に遭い、幻覚も見、何度もその命を危険にさらしながらも、ついに玄奘はその地に辿り着きます。

やがてインドでの修行を終えて多くの経典を携えて、やって来た道とは違うタクラマカンの南の道を進みます。インドから中国へ帰るわけですが、一六年前国禁を犯して国境を越えてしまったので長安城の門を簡単には通る事は出来ないと思われました。

長安は、太宗から高宗へと時代が移っている時でした。玄奘は朝廷に国禁を破った事を許していただける様に願い出ます。皇帝はとがめることもせず、都へ迎え入れました。庶民たちは船で長安入りを果たした玄奘を見ようと、大群集をなし歓迎したのです。

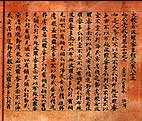

帰国後の玄奘は、持ち帰った膨大な経典の翻訳に余生の全てを捧げました。太宗の勅命により、玄奘は貞観19年(645年)2月6日から弘福寺の翻経院で翻訳事業を開始した。

この事業の拠点は後に大慈恩寺に移り、持ち帰った経典や仏像などを保存する建物の建設を次の皇帝・高宗に進言し、652年、大慈恩寺に大雁塔が建立された。

その後、玉華宮に居を移したが、翻訳作業はそのまま玄奘が亡くなる直前まで続けられた。

麟徳元年2月5日(664年3月7日)、玄奘は経典群の中で最も重要とされる『大般若経』の翻訳を完成させた百日後に玉華宮において寂した。